こんにちは KEYチームの円城寺です。

せっかく Atlassian Expert なので Atlassian の記事を書いてみよう第2弾ということで、

今回は Crowd サーバーのインストールをしてみます。

下記の環境に Crowd をインストールしていきたいと思います。

- OS : CentOS 7

- Java : OpenJDK 1.7

- mariadb : 5.5

- Atlassian : Crowd 2.8

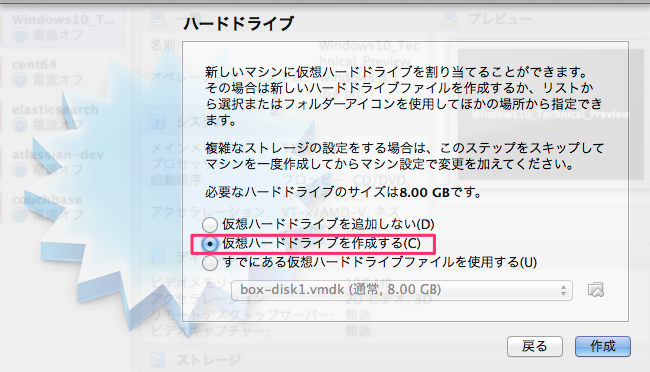

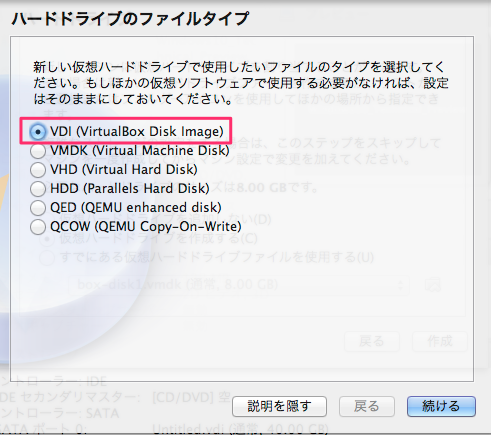

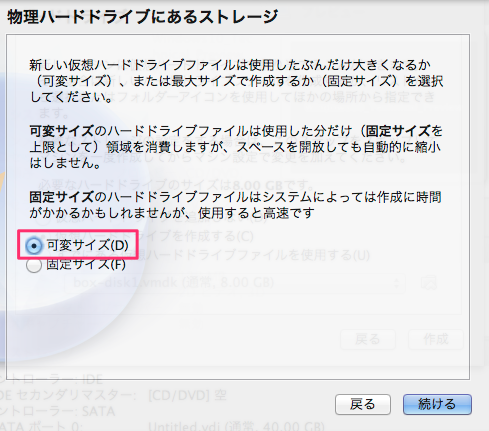

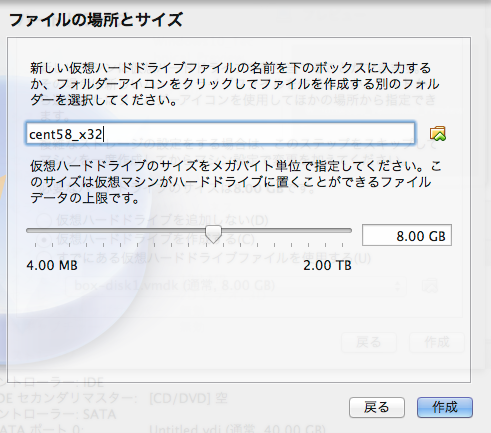

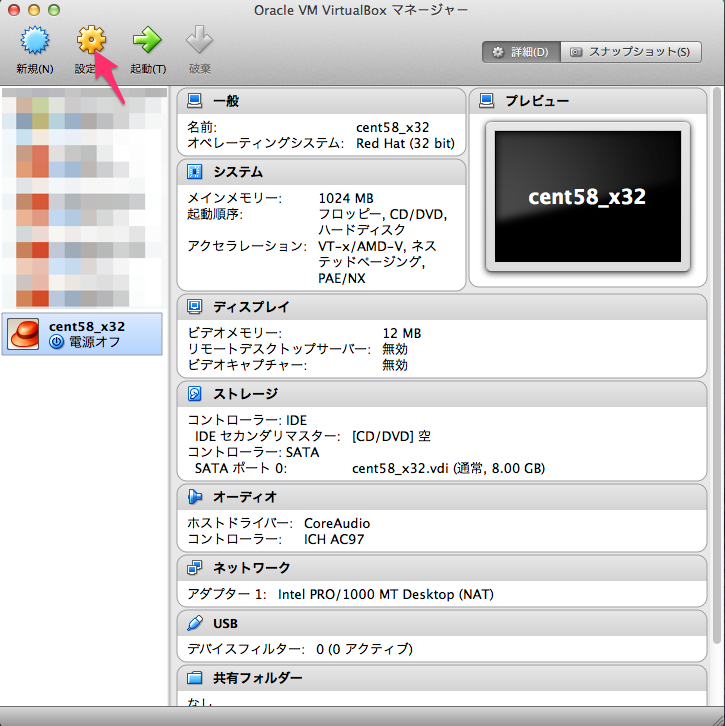

K. 仮想環境の準備

今回は

予算の都合上

実験ということで、MacOSX 上の「VirtualBox+Vagrant」の仮想環境に環境を構築します。

専用のサーバーを用意されている方はこの部分は読み飛ばして頂いて結構ですが、

気軽に壊せる環境というのも便利ですので、今回の実験用に試しに構築してみるのもよろしいかと思います。

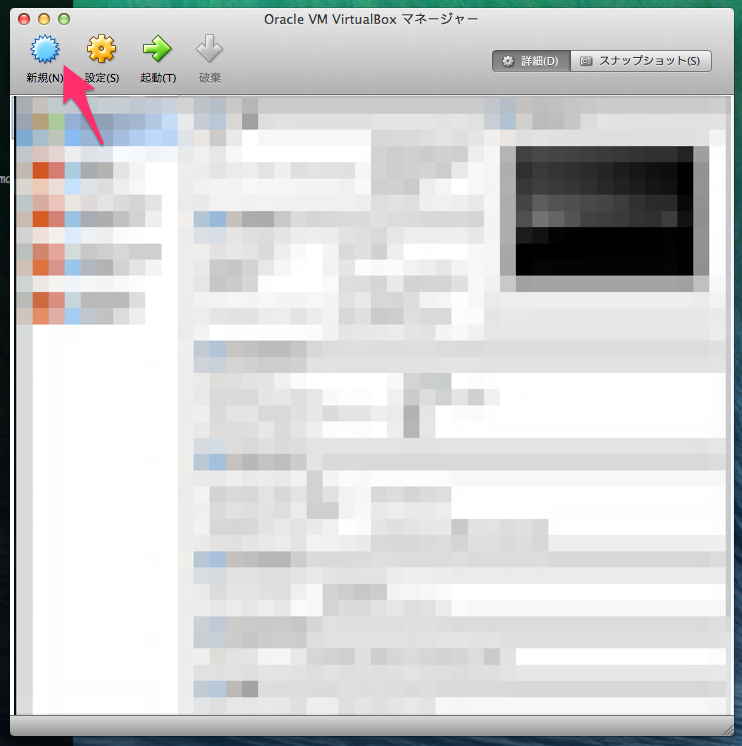

Virtualbox のインストール

Virtualbox の以下サイトより、お使いのプラットフォームに合わせたバイナリをダウンロードして、セットアップしてください。

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Vagrant のインストール

Vagrant の以下サイトより、お使いのプラットフォームに合わせたバイナリをダウンロードし、セットアップしてください。

https://www.vagrantup.com/downloads.html

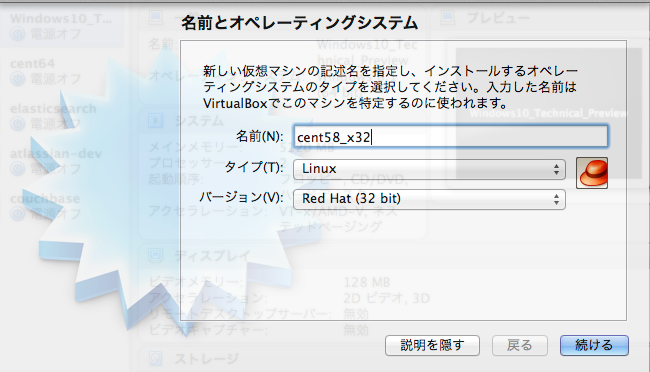

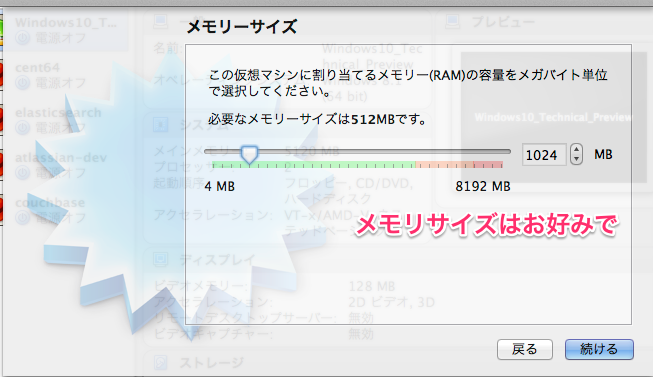

VMの準備

1. vagrant box を準備する

$ vagrant box add centos7.0 [任意のCentOS7のBoxファイルURL]

$ mkdir crowd

$ cd crowd

$ vagrant init centos7.0

2. Vagrantfile の下記部分のコメントを外して、内部IPで通信できるようにする

config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10"

3. VM を起動する

$ vagrant up

これでひと通り仮想環境の準備は完了です。

E. Crowd のインストール

さて、環境も整いましたので、いよいよ Crowd のインストールと参ります。

前提条件の準備

早速 Crowd をインストールといきたいところですが、Crowd を動かすための前提ソフトウェアをまずインストールしましょう。

1. Java のインストール

まずは Java をインストールします。

今回は yum で簡単にインストールできる OpenJDK を使用しましたが、

Oracle の JDK(こちらのほうが無難という噂もあり)をご使用される場合は適宜インストールをお願いします。

$ sudo yum install java-1.7.0-openjdk

2. mariadb のインストール

次に Crowd のデータ保存先であるデータベースのインストールです。

今回は MySQL ではなく、CentOS7 系なので、mariadb を使用します。

$ sudo yum install mariadb-server

3. mariadb の起動

$ systemctl start mariadb

Crowd のインストール

さて、とうとう Crowd のインストールです。

基本的には 公式ドキュメント( https://confluence.atlassian.com/display/CROWD/Installing+Crowd )にそってインストールを行っていきます。

1. 最新版のダウンロード

まずは、以下公式サイトより最新版をダウンロードします。

https://www.atlassian.com/software/crowd/download

今回は Crowd Standalone 版をダウンロードします。

$ wget http://www.atlassian.com/software/crowd/downloads/binary/atlassian-crowd-2.8.0.tar.gz

2. 展開と配置

次にダウンロードしたバイナリを Crowd のインストール先ディレクトリに展開します。

今回は便宜上、

- Crowd のインストール先を /opt/atlassian/

- crowd home を /var/atlassian/crowd

としていますので、 /opt/atlassian にダウンロードしたバイナリを展開します。

$ tar -xf atlassian-crowd-2.8.0.tar.gz

$ sudo mkdir /opt/atlassian

$ sudo mv atlassian-crowd-2.8.0 /opt/atlassian/

$ sudo ln -s /opt/atlassian/atlassian-crowd-2.8.0 /opt/atlassian/crowd

3. crowd home の準備

次に、Crowd のデータ保存先になる crowd home を準備します。

$ sudo mkdir -p /var/atlassian/crowd

4. 設定ファイルの編集

次に、Crowd の環境依存部分の設定を設定ファイルに設定します。

対象のファイルは以下。

${crowdインストール先}/crowd-webapp/WEB-INF/classes/crowd-init.properties

このファイルの crowd.home を下記のように先ほど作成したディレクトリに変更します。

crowd.home=/var/atlassian/crowd

Crowd 用データベースの準備

次に Crowd のデータ保存先であるデータベースを準備します。

1. データベースの作成

create database crowd character set utf8 collate utf8_bin;

2. Crowd ユーザーを作成し、権限を付与

GRANT ALL PRIVILEGES ON crowd.* TO 'crowduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'crowdpass';

3. Crowd 用に mariadb に設定を追加

/etc/my.cnf の[mysqld]セクションに以下の4設定を追加

[mysqld]

---中略---

character-set-server=utf8

collation-server=utf8_bin

default-storage-engine=INNODB

transaction-isolation = READ-COMMITTED

4. mariadb(mysql)の Java ドライバをインストール

$ yum install mysql-connector-java.noarch

$ cp /usr/share/java/mysql-connector-java.jar /opt/atlassian/crowd/apache-tomcat/lib/.

Y. Crowd の起動

さて、準備が整いましたので、Crowd を起動してみます。

Crowd の起動

$ cd /opt/atlassian/crowd/

$ ./start_crowd.sh

Crowd の初期設定

1. Crowd 初期設定画面へアクセスする

Crowd の初期設定画面 http://localhost:8095 にアクセスします。

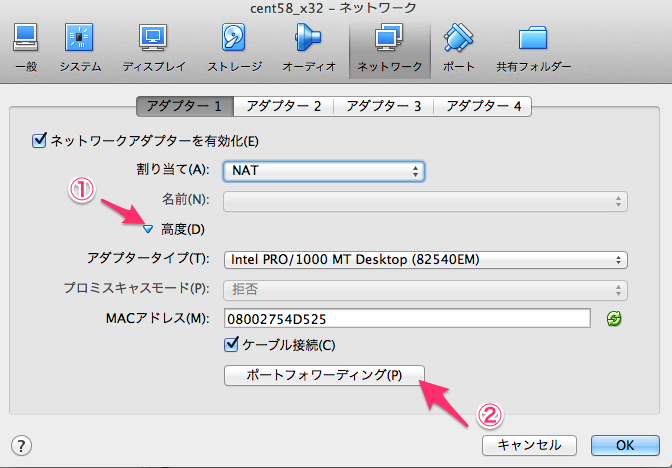

設定画面へは、Crowd のサーバー上からしかアクセス出来ないようなので、

別サーバーからつなぐ場合は SSH トンネルなどを用意します。

(例)

$ ssh vagrant@192.168.33.10 -i ~/.vagrant.d/insecure_private_key -L 8095:localhost:8095

初期設定画面にアクセス出来た後は、画面の指示にしたがって必要な情報を入力してゆきます。

以降は今回の設定例です。必要に応じで参考にしてください。

あくまでテスト用の設定ですのでご注意ください。