ボードゲームでリアルなコミュニケーション

この記事は atWare Advent Calendar 2014 の14日目の記事です。

今回は社内で不定期に行われているボードゲームにまつわるお話をご紹介します。

ボードゲームの魅力

ボードゲームは複数人が一つの座面に向かって対戦するゲームです。将棋や囲碁のように無言で心理戦や戦況を読む力や手を考えてするもののタイプと、わいわいと話しながら楽しむものの2つに分かれます。今回ご紹介するのはわいわいとするタイプのケースについてお話します。

私が考えるボードボードの魅力としては、対面でリアルなコミュニケーションをとれるところにあります。また、それだけでなく実際にふれあえるという所もポイントにあるなト感じています。

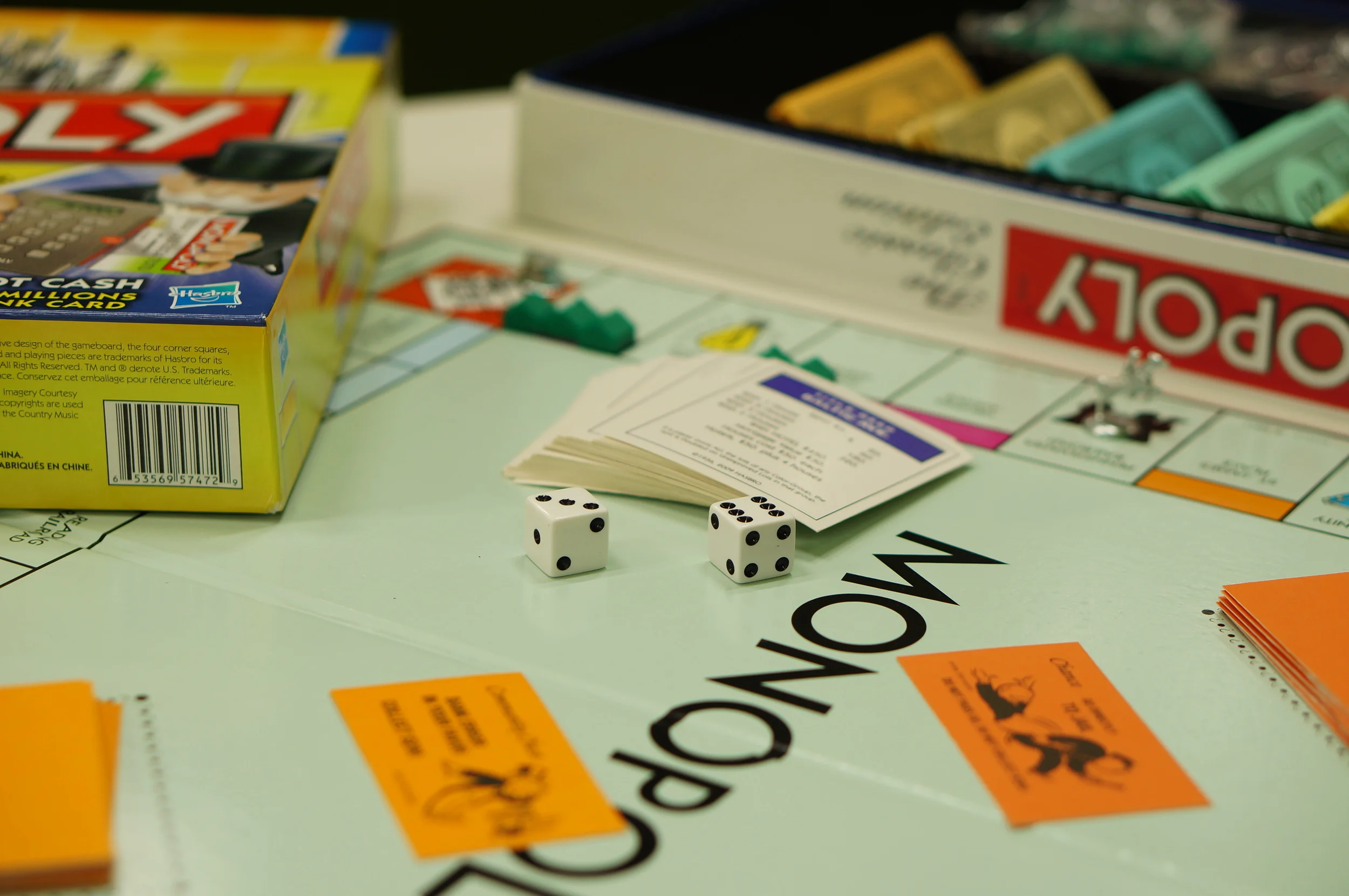

モノポリー

スクラブルやライフなど幾つかのボードゲームが置いてありますが、社内で流行っているがモノポリーです。(私が持ち込んだものです!)

モノポリーをご存知の方は多いかと思いますが、wikipediaから引用し説明するとこんな感じです。

モノポリー(英語:Monopoly)は20世紀初頭にアメリカ合衆国で生まれたボードゲームの一つである。世界中に愛好者を持つ。プレイヤーは双六の要領で盤上を周回しながら、他プレイヤーと盤上の不動産を取引することにより、同一グループを揃え、他のプレイヤーから高額なレンタル料を徴収し、自らの資産を増やし、最終的に他のプレイヤーを全て破産させることを目的とする。モノポリーとは英語で「独占」を意味する。

相手を破産させるゲームなのです。誰かと協力しながら資産を増やすのではなく、自分以外の誰かとうまく交渉し自分と相手に有利な条件を模索し成立させていかなくてはなりません。最終的には自分が勝つ確率をあげる事が最も重要です。

複数人でプレイする場合、交渉せずに勝ち抜く事は類いまれな運をもちあわせない限り、非常に困難なものとなります。

アナログとデジタル

私がボードゲームを好きな理由な一つとしてアナログな感覚を楽しめる所です。普段仕事でも感じている所ですが、アナログとデジタルのバランスを如何に保って、気持ちよくストレスをかけずに効率的な作業が出来るかという事を考えています。仕事で言えば例えばこんな所です。

アナログ

- タスクカードを手書き

- バーンダウンチャートを手書き

- ふりかえりの意見をポストイットで

- タスクかんばん

- 対面でミーティング

- 雑談

デジタル

- ITSでタスク管理とコメントフォロー

- チャットでディスカッション

- イイネ!

- TODO管理

- コードレビュー(Bitbucketなどの機能を使う)

アイディアや良い発想は雑談から生まれるともいいます。如何に雑談が大事かは誰かと共に何かを成し遂げた事がある方は思い当たる所も多いのではないでしょうか。また、何かの調整毎をする時、チャットや課題管理でするのかそれとも対面でするのかは大きな違いがあるでしょう。両方必要かもしれません。私はタスクカードを作る時手書きは好きではありません。でも、タスクカードを手で動かしたり・集まった束や溢れている場所を見て直感的にわかる感覚は好きです。(特定のレーンたとえばDoneやTestに溜まっている様子など)

なので、Excelで無機質なリストを作って優先度や状態を色付けやフィルタして変更するのではなく、タスクボードっぽい移動ができるTrelloやJIRA AgileのあのUIが好きです。

私がモノポリーで試したアナログとデジタルがありますのでご紹介したいと思います。

- お金をキャッシュカードでやり取りして計算を簡単に

- iPadでモノポリー

まず一つ目ですが「 お金をキャッシュカードでやり取りして計算を簡単に」という事を試してみました。アメリカでは「Monopoly Electronic Banking」というエディションが発売されており、紙の紙幣ではなくキャッシュカードを機械に差し込んでお金のやりとりができるというものです。これを初めて見た時は「なんていう画期的な事を発明したんだ」と思ったのですがレビューを見て「面倒くさい」と書いてあって、実際に試してみようと思いアメリカから取り寄せてみました。

2つのボードで実際にやってみたのですがやはりキャッシュカード式は面倒くさかったです。1秒程度の待ち時間がありリズムに乗れないのです。逆にアナログな場合はどうでしょうか?手で手持ちの紙幣を数え頭で計算します。細かい端数がでる場合などは時間が余計にかかる事があります。ですが、コミュニケーションしながら進めている事によって体感的にはこれがストレスになる事はありませんでした。実は手で渡すというこのコミュニケーションがとても重要な役割を果たしているという事が、試してみて初めてわかったことでした。

エレクトリックエディションは片手で足りる程しか利用されていませんが、クラシックエディション(紙の紙幣版)のボードは100回位は使われているんじゃないでしょうか。

二つ目の「iPadでモノポリー」も同様でした。メンバーは同じでも駒を動かすという行為、交渉の条件をタッチで提示するという行為はアナログの魅力に勝てませんでした。今もアナログが生き残っているということは、そういう事なんだなと再認識し、アナログとデジタルのバランスどりが気持ちよくリズムに乗れる秘訣なんだと言う事がわかりました。

弊社ではアナログ派・デジタル派の方様々です。チャットがそれほど好きじゃない方、ホワイトボードが大好きな方、朝会(スタンドアップミーティング)の有無など。ちょっとした感性や考えの差が個人のツール利用度やプロジェクトやり方(プロセスや手法)に影響して、やり方が違います。話を聞いてみると「なるほどなー」と思う事も多いです。違う考えがある事を受け入れうまくやっていくというが最近の私のやり方です。(自分の好みや主流な新要素も取り入れつつ)

まとめ

ボードゲームは人の様を映す非常に面白いゲームです。今回はアナログ・デジタルの視点でご紹介しましたが、機会があれば「交渉」の視点でもご紹介できればと思います。

アットウェアではボードゲームに興味のある優秀なエンジニアを常に募集しています。興味のある方は、ぜひ一度アットウェアに遊びにきてみてください!一緒にモノポリーをやりましょう。 :-)「IT業界人だらけの横浜モノポリー大会」も実施できたら面白いなと考えています。

enjoy communication!!